21/10/16

収入が低い人ほど不健康は本当か 収入格差と健康格差の関係

「健康格差」という言葉を聞いたことはありますか。収入・家族構成・雇用形態など、社会的な要因によって生まれる健康状態の差のことをいいます。今回は、厚生労働省のデータから、収入格差と健康格差の関係をご紹介。はたして、収入格差と健康格差の間に、関係はあるのでしょうか。

世帯所得200万円未満の4割は健診を受けていない!

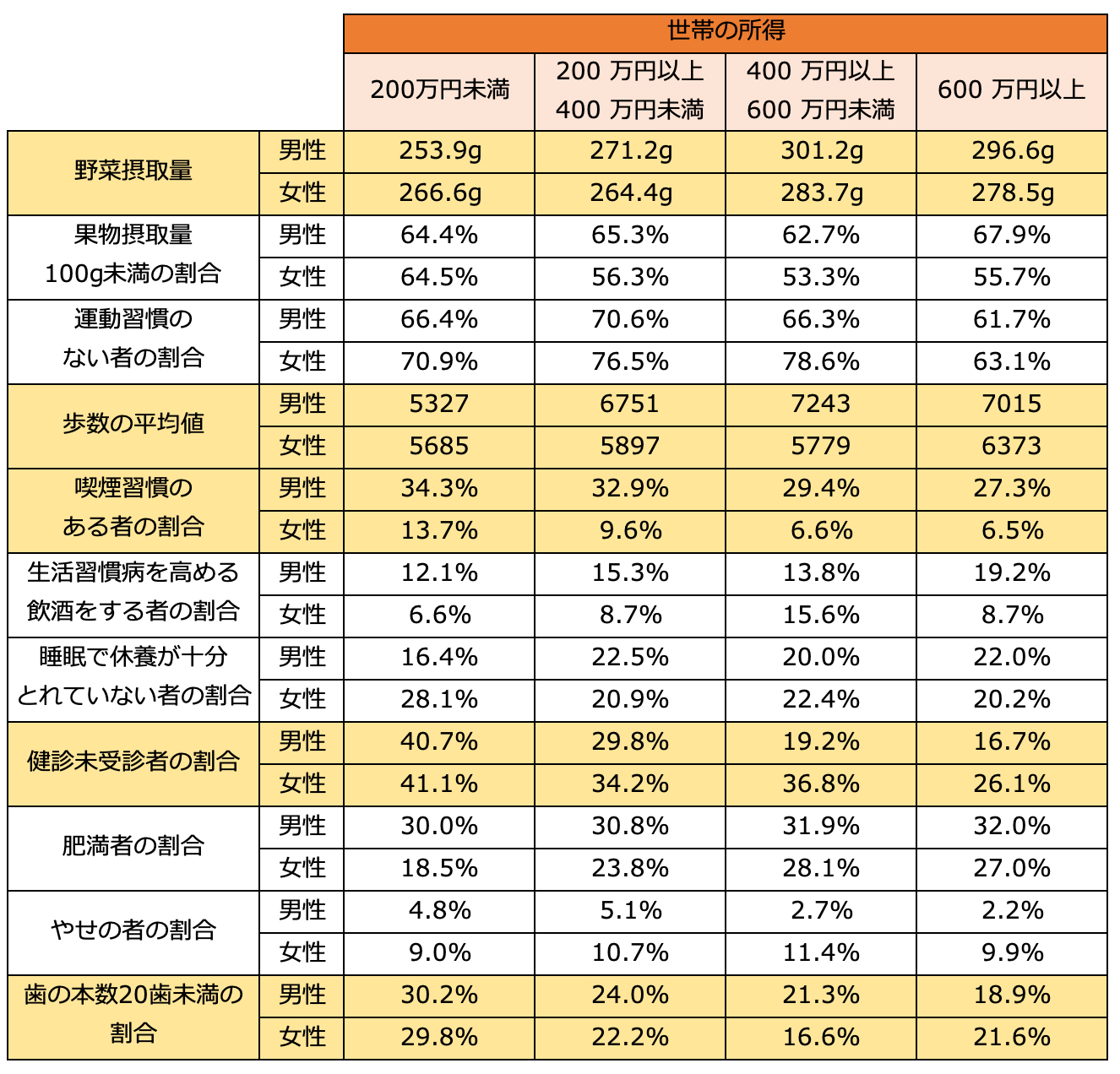

厚生労働省「国民健康・栄養調査」(平成30年)では、世帯の所得を「200万円未満」「200万円以上400万円未満」「400万円以上600万円未満」「600万円以上」の4つのグループに分けて、食生活・運動・喫煙などといった生活習慣を調査した結果がまとめられています。

●所得と生活習慣等に関する状況(20歳以上)

厚生労働省「国民健康・栄養調査」(平成30年)より作成

表内黄色にした項目は、世帯の所得と関係があると考えられる項目です。

たとえば、野菜の摂取量。厚生労働省によると、野菜の摂取量は1日350g以上が望ましいとされています。350gにはどの世帯の平均も届いていないのですが、それでも600万円以上の世帯は男性296.6g、女性278.5gなのに対して、200万円未満の世帯は男性253.9g、女性266.6g。所得の多い世帯のほうが野菜をよく摂っていることがわかります。

毎日の歩数にも所得による違いが見て取れます。歩数は600万円以上の世帯で男性7015歩、女性6373歩ですが、200万円未満の世帯は男性5327歩、女性5685歩。「たかだか1000歩、2000歩程度」と思われるかもしれませんが、これが毎日の差となれば運動量、さらには健康にも大きな影響を与えそうです。

健康に影響といえば、喫煙率にも注目です。所得が高いほど、喫煙率は減少しています。特に女性は200万円未満13.7%→600万円以上6.5%と、ほぼ半減しています。

さらに、健診未受診者や歯の本数にも所得の関係があります。所得が高いほど健診を受診しており、歯もきちんと残っています。しかし、200万円未満になると、約4割の人が健診を受診しておらず、約3割の人の歯が20本未満となっています。

もっとも、所得が低い世帯のほうがすべての項目で悪いかというと、そうでもありません。たとえば生活習慣病を高める飲酒の割合は所得が高い世帯のほうが多い傾向にありますし、肥満者の割合は、特に女性は200万円未満18.5%→600万円以上27.0%と、1.5倍近く増加しています。

所得と病気の発症率・死亡リスクにも相関が

上記のデータは生活習慣についての質問の回答をまとめたものなので、「所得が少ないから不健康」「所得が多いから健康」とまでは一概に言い切れません。ただ、データをみると、所得が少ない世帯のほうが栄養バランスのよい食事を摂れておらず、運動や禁煙といった健康につながる習慣が乏しく、健診や歯医者に行くこともできていない…ということはできるでしょう。それが健康格差につながる可能性は、否定できません。

実際、所得と病気の発症率の関係を示す研究もなされています。

たとえば、千葉大学の調査によると、アンケートで糖尿病に該当するとされた高齢者を所得別に4つのグループに分類したところ、もっとも所得の低いグループはもっとも高いグループより男性で1.16倍、女性で1.43倍も糖尿病のリスクが高かったそうです(千葉大学「糖尿病有病率に1.2〜1.4倍の所得格差~JAGES2010 1万人の健診データ分析より~」)

またJAGES(日本老年学的評価研究)の調査によると、女性は有意な差がなかったそうですが、男性はもっとも所得の低いグループはもっとも所得の高いグループより死亡リスクが1.75倍、要介護認定者数では1.55倍になると報告されています(JAGES「高齢者における所得・教育年数別の死亡・要介護認定率とその性差」)。

さらに、週刊誌の「SPA!」の特集の調査(「年収×健康 残酷な格差」)でも、年収300万円以下の5人に1人が健康診断や人間ドックを受けたことがなく、6割以上の人が金銭的な理由で病院の受診を控えたことがあるそうです(病院には行かないようにしている人を含む)。また、運動頻度も年収1000万円の人より少なめになっています。

以上のデータを重ね合わせると、収入格差と経済格差の間には、密接な関係があるといっていいのではないでしょうか。

健康格差は是正されるのか

厚生労働省の調査から、収入の少ない人と多い人では、生活習慣や健康に対する考え方が違うことがわかります。それが直ちに健康・不健康を分けるものではありませんが、収入が少ないことで、病気の発症リスクや死亡リスクが高まってしまうことは、十分に考えられるでしょう。

厚生労働省も「健康日本21(第二次)」のなかで、健康格差の是正をテーマの一つとして掲げています。その解決のために、生活習慣や健康に対する考え方を改善することももちろん大切ですが、同時に、収入格差についても対策が求められている、といえるでしょう。

【関連記事もチェック】

・年収750万円と1500万円、年収に2倍の差はあっても将来の年金額が同じなのはなぜか

・年収300万円、400万円、500万円の人は年金をいくらもらえるのか【年金早見表付き】

・平均年収436万円の人が受け取れる年金額はいくらなのか

・年収300万円〜1000万円の生活費の目安をグラフ化してみた

・所得税率が20%に上がる年収は意外と高い

畠山 憲一 Mocha編集長

1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャルプランナー(AFP)。住宅ローンアドバイザー。教員免許も保有。趣味はランニング。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう