25/10/26

失業給付「64歳11か月退職」と「65歳退職」、もらえる金額は全然違う

「元気なうちはできるだけ働きたい」と思う人が多くなりました。内閣府の「令和6年度高齢社会対策総合調査」によれば、65歳以上について見ると、定期・不定期を合わせて仕事をしている人の割合は、35.6%にのぼります。仕事をする理由も収入のためだけではなく、働くことが体によく、老化を防ぐからと健康面を重視する回答が目立ちます。

高齢期の働き方にも継続雇用、再雇用、転職、フリーランスなど、さまざまな選択肢があります。そんななかで「64歳で退職するとお得」と言われることがありますが、本当でしょうか。

今回は老後にもらえる失業給付の種類と、64歳11か月退職と65歳退職の違い、マネープランに直結する定年後の働き方について考えてみましょう。

失業給付は「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の2つ

定年退職であっても、辞めた日から収入が途絶えてしまうと、明日からの生活が不安になります。そこで、一定の期間雇用 保険に加入していた場合、会社を退職して働く意思と能力があり、仕事を探している状態ならば、雇用保険からの給付が得られます。

この給付は年齢によって、65歳未満の人がもらえる「基本手当」と65歳以降にもらえる「高年齢求職者給付金」の2つに分かれています。会社を辞める年齢によって、もらえる給付が変わるのです。なお基本手当は、一般的には「失業手当」とも呼ばれています。

基本手当や高年齢求職者給付金は、失業中の人が安心して仕事探しができるように支給されるものです。基本手当は、離職時の年齢や賃金によって給付額が異なります。離職後ハローワークに行って手続きすることで、64歳11か月までは基本手当を、65歳以上は高年齢求職者給付金をもらうことになります。

雇用保険からの給付は、会社を退職すれば誰でももらえるわけではなく、会社を辞める以前の一定期間に雇用保険に入っている必要があります。離職理由にも一定の要件があります。

基本手当と高年齢求職者給付金は、65歳を境にして内容が大きく異なります。受給要件・支給金額・受給日数の違いは次のとおりです。

【基本手当】

・離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること

・離職を余儀なくされた者については、離職の日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること

【高年齢求職者給付金】

・離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること

●支給金額

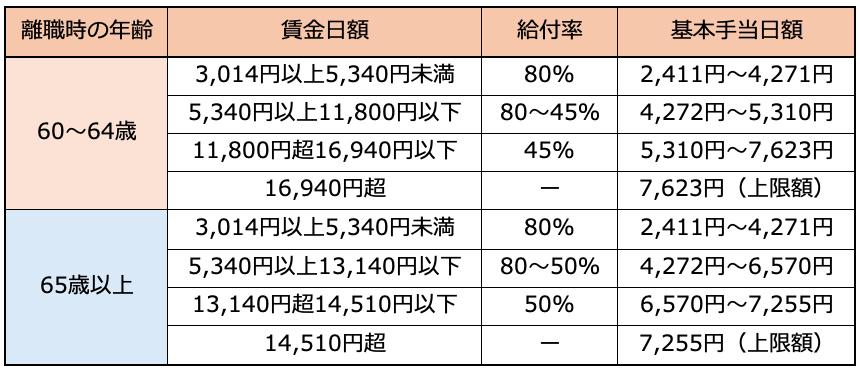

基本手当・高年齢求職者給付金の支給金額は、離職前の賃金日額に応じて算出されます。基本手当の上限は7623円(60~64歳)、高年齢求職者給付金の上限は7255円となっています(2025年(令和7年)8月1日からの金額)。

●受給日数

基本手当は自己都合退職の場合には、被保険者期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上になると150日になっています。

それに対して、高年齢求職者給付金の場合、被保険者であった期間が6か月以上で30日分、1年以上で50日分と基本手当にくらべると短い期間になっています。

また、高年齢求職者給付金は一時金で受け取れますが、基本手当は4週に1度の認定日に出向き、失業認定を受ける必要があります。

なお、64歳11か月までにもらえる基本手当は、特別支給の老齢厚生年金と一緒に受け取ることができないため、年金が全額支給停止になります。しかし、高年齢求職者給付金は、年金と一緒に受け取っても、年金が減らされることはありません。

以上をまとめると、以下の表のようになります。

<基本手当と高年齢求職者給付金の違い>

※2025年8月改正

筆者作成

失業給付の支給額はいくら変わる?

会社は64歳11か月で退職すべきという話が聞かれます。これは、高年齢求職者給付金としてもらえる金額が、64歳までの基本手当にくらべてかなり少なくなるからです。

実際に、長年働いてきた(20年以上)会社を64歳と65歳で退職した場合の失業給付の違いをくらべてみましょう。

失業給付の支給額の計算には、賃金日額と基本手当日額を求めます。

賃金日額は、退職直前の6か月の賃金の合計を180日で割ります。この賃金には、残業代、通勤手当、役職手当などを含みますが、ボーナスや退職金は除きます。

賃金日額=退職直前の6か月の賃金合計÷180日

この賃金日額に、賃金日額に応じた給付率をかけた金額が基本手当日額となります。給付率は、賃金の低い人ほど高い率になります。

<基本手当日額の金額>

※2025年8月改正

筆者作成

そして、基本手当日額に受給日数をかけた金額が失業給付の総額となります。

たどえば、賃金日額が1万4000円の人の場合を基本手当と高年齢求職者給付金に分けてシミュレーションしてみます。

・基本手当の場合

1万4000円×45%=6300円

6300円×150日=94万5000円

・高年齢求職者給付金の場合

1万4000円×50%=7000円

7000円×50日=35万円

その差は59万5000円です。

また、どちらも基本手当日額を上限額でもらった場合を比較すると、その差額は78万700円になります(2025年8月からの場合)。

・基本手当の場合

7623円×150日=114万3450円

・高年齢求職者給付金の場合

7255円×50日=36万2750円

退職日のたった1日の違いで、給付に大きな違いが出てきます。失業給付をくらべた場合には、64歳までにもらう基本手当の方が65歳以降の高年齢求職者給付金より有利ということになります。

なお、雇用保険法では、「年齢計算に関する法律」によって、誕生日の前日の午前零時に満年齢に達すると決められています。ですから、たとえば9月30日が誕生日の人なら、9月29日に年齢が一つ上がることになります。そのため64歳で退職するには、誕生日の2日前までに退職しなければなりません。

退職の時期はどっちがおトク?

失業給付に限ってみれば、基本手当の方が高年齢求職者給付金より給付金額が多く、おトクになります。しかし、これはあくまで失業給付に限った話です。退職の時期を選ぶにあたっては、注意しなければいけない点もあります。

●65歳直前で退職・失業した場合

実は、65歳の誕生日を迎える前日に退職するメリットは、基本手当以外にもあります。それは、基本手当と老齢厚生年金をいっしょにもらうことができることです。通常は、基本手当をもらっている間は、老齢厚生年金は全額支給停止になります。ところが、65歳になる前々日までに退職し、65歳の到達月以降に求職申しこみをすれば、65歳になっても基本手当がもらえ、65歳以降の老齢厚生年金も支給停止にならずにすみます。

ただし、会社の規定で定年退職日が65歳の誕生日となっている場合、退職日を早めることで、離職理由が自己都合退職となり、2か月の給付制限を受けることになります。また、65歳定年の会社を64歳で退職すると、就業規則違反で退職金がもらえないか、退職金が減るということがあるかもしれません。会社の就業規則の定めではない退職は、自己都合退職になるのです。64歳11か月が定年退職となる人は、「65歳の誕生日を含む月を定年退職日とする」とする規定になっている場合が該当します。雇用契約が65歳到達時点で満了し、期間満了まで在籍すれば退職金や賞与が支給されるときは、基本手当にこだわる必要がないかもしれません。

また2021年4月からは、70歳までの就労の確保が努力義務化され、定年が廃止された企業もあります。もし、65歳以降も働けるようであれば、基本手当をもらうより、そのまま働く方が家庭に入る収入は大きいでしょう。内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、従業員21人以上の企業のうち、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施している企業は31.9%あります。

働くことで得られるものは、手取りの収入だけではありません。

勤め先の健康 保険に加入していれば、被保険者(本人)分の半分を会社が半分負担してくれます。また、配偶者などの被扶養者がいれば、その分は保険料負担がゼロになるので、経済的にも助かります。年金生活で収入減になり、加えて保険料が増え、手取りが減るとなると経済的にも心理的にもダメージが大きくなります。しかし、働いていればそのダメージを軽減することができる、というわけです。

●65歳以降で退職・失業した場合

65歳以降に退職して仕事を探す場合には、「高年齢求職者給付金」がもらえます。高年齢求職者給付金の金額は、基本手当にくらべるとグッと減ってしまいますが、離職日以前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があれば、支給資格があります。

高年齢求職者給付金のよいところは、被保険者期間を通算できることです。たとえば、1年間のうちA社で5か月、B社で3か月働いたという場合にも受給できます。また、再就職して雇用保険の加入期間を満たせば、退職ごとに何回でも給付金がもらえます。そのうえ、高年齢求職者給付金には上限年齢がありません。健康で働く意欲があれば、求職活動をして給付金をもらうこともできます。

また、2022年4月からは厚生年金の「在職定時改定」のルールも導入されました。

これまでは、65歳以降に厚生年金保険料を毎月納めていても、年金額が増額されるのは退職したときか70歳になってからでした。しかし、在職定時改定によって、毎年1回9月1日を基準に年金額を計算しなおし、10月分(12月支給)から厚生年金が増額されるようになりました。改正後は、65歳以降に納めた保険料が年金額に毎年反映されるしくみになっています。このところの物価の上昇もあるなか、少しでも年金額が上がっていくことは、働くモチベーションをアップすることにもつながりますね。

さらに、会社の退職金制度である企業型確定拠出年金(企業型DC)も加入可能年齢が70歳まで拡大されました。会社によっては企業年金が増やせ、長く働くほど老後資金の積み増しができることになります。

雇用保険の受給手続き

退職をすると、いろいろな手続きが目白押しです。書類には提出期限が決まっているので、あらかじめ手続きの流れを確認しておくと安心ですね。

●基本手当を受け取る手続き

会社を退職すると、雇用保険被保険者離職票が送られてきます。この後ハローワークに行って備え付けの求職申込書に記入して、離職票と求職申込書を提出します。このとき窓口で簡単な面接があり、離職理由などの確認があります。受給要件を満たしていることを確認したうえで受給資格の決定がされると、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらい、説明会の日時を指定されます。

説明会では、雇用保険の受給についての説明があり、第1回目の失業認定日が知らされます。失業認定日には、アルバイトやボランティア活動をしたかなどの仕事の確認をしたうえで、求職活動の内容を記入した「失業認定申告書」を提出します。その後1週間程度で、指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。

その後は原則4週間に1度のサイクルで、失業の認定が行われます。再就職または所定給付日が終了するまで、失業認定を繰り返すことになります。

【基本手当受給の手続きに必要な書類】

・雇用保険被保険者離職票

・個人番号確認書類

・身元確認書類

・写真(縦3.0㎝×2.4㎝)2枚

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

<基本手当受給の流れ>

筆者作成

64歳11か月で退職し「自己都合退職」となる場合には、2025年4月から給付制限の見直しがされています。これまで、基本手当の受給をするには、7日の待機期間のあとに給付制限期間が2か月ありました。この給付制限期間が1か月へ短縮されました。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、給付制限期間は3か月となります。

また、定年退職と自己都合退職には、受給期間の違いがあります。自己都合退職の場合の受給期間は、退職日の翌日から1年ですが、定年退職者は1年延長して最長2年にすることができます。4週ごとの失業認定なので、もらい終わるまで時間がかかることを考慮に入れておきましょう。

●高年齢求職者給付金を受け取る手続き

65歳以降に退職すると、基本手当の代わりに高年齢求職者給付金が支給されます。基本的な流れは基本手当(失業給付)と同じですが、高年齢求職者給付金は失業認定を1回受けた後、一時金として一括で支給されます。もし、失業認定の前に就職が決まるような場合には、事前にハローワークに申し出ておきましょう。就職が決まって失業認定を受けても、高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。受給期限は、離職日の翌日から1年です。待機期間や給付制限の期間も受給期限の1年にカウントするので注意しましょう。

<高年齢求職者給付金受給の流れ>

筆者作成

雇用保険法の改正内容

税金の改正には注意を払っていても、雇用保険の改正まではアップデートが追いついていないという方は多いでしょう。しかし、退職日をいつにしようかと悩んでいる場合には、知っていると役立つ情報になります。

●基本手当の給付制限期間の短縮

失業や退職した際の基本手当の給付は、とてもありがたい存在です。しかし、退職理由が「自己都合」の場合には、以前は給付制限が2か月ありました。これが2025年4月1日以降は、1か月に短縮されることになりました。これまで会社を自分から辞めたいと思っても、基本手当がすぐにもらえないからと思いとどまっていた人も、心理的、金銭的なハードルを下げることができます。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、自己都合退職し受給資格決定を受けた場合には、給付制限は3か月となります。

さらに、自己都合退職で辞めた場合でも、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限がなく基本手当を受給できるようになりました(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)。この改正により、再就職の準備をしながら、経済的な支援を受けることが可能になります。何よりスキルアップを目指す方にとっては、より良い就職の機会を得ることができます。労働者が自己都合退職しやすくなるだけではなく、退職と同時に教育訓練を受け、未経験の分野の仕事に就くことも可能になります。今まで以上に他の会社や業界などに労働移動ができ、再チャレンジしやすい環境が整います。

●教育訓練制度の拡充

時代の変化や目まぐるしい技術の進歩とともに、新しい技術や知識の習得が必要になってきました。学校教育から離れた後も生涯にわたって学び続け、「学び」と「仕事」を往復しながら、仕事に役立つスキルを身に着ける「リカレント教育」が注目されています。

2024年(令和6年)10月1日からは教育訓練給付金の給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げられています。また、2025年(令和7年)10月1日からは、労働者が教育訓練に専念するために休暇を取得した場合には、賃金の一定割合が支給される「教育訓練休暇給付金」が創設されました。

●教育訓練休暇給付金の創設

2025年(令和7年)10月からは、働く人の主体的なリ・スキリングを支援するための制度が創設されました。仕事と資格の勉強を両立するのは難しいので、資格取得とあきらめていた方や、仕事を休んで資格取得をするには経済的に不安が大きいと考えていた方の後押しになります。

教育訓練休暇給付金の制度は、雇用保険の被保険者が、教育訓練を受けるために休職した場合、失業時の基本手当に相当する金額の給付が受けられるというものです。業務命令ではなく、就業規則や労働協定等に規定された連続した30日以上の無給の教育訓練を受けるための休暇取得が対象になります。

教育訓練休暇給付金を受ける要件として、

・休暇開始前2年間に、12か月以上の被保険者期間があること

・休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること

を満たす必要があります。また、教育訓練の休暇の取得には事業主の承認・手続きが必要です。

教育訓練休暇給付金の給付額は、基本手当(失業手当)と同じ日額となり、賃金や年齢に応じて決定されます。また、教育訓練休暇給付金の給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日です。

ただし、注意点もあります。教育訓練休暇給付金は、勤め先に教育訓練休暇に関する規定がなければ取得できません。事前に確認しておきましょう。また、教育訓練休暇給付金を受給した場合には、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなります。そのため、一定期間は失業給付などの給付金を原則受給できません。さらに、教育訓練休暇給付金の受給期間は、休暇開始から起算して1年間です。受給期間を過ぎた場合、教育訓練休暇給付金の支給は受けられません。なお、疾病、負傷などの事由が生じた場合には、受給期間を延長できる場合もあります。

また、2025年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、継続雇用制度の経過措置が終了しました。

高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるように、労働力確保を支援し、環境の整備を目的とする法律です。先にお話したように、2021年は70歳までの就業機会の確保が努力義務とされました。2025年4月からは、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合には、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければなりません。

この改正は、「定年=65歳」を義務付けるものではありませんが、次のいずれかの措置を講じる必要があります。

・定年制の廃止

・65歳までの定年引上げ

・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

というように、2025年4月以降は65歳までの継続雇用が必須になっています。これを受けて、勤める会社の就業規則がどのように変わったかにも注意しましょう。

仕事のゴールを自分で設定しよう

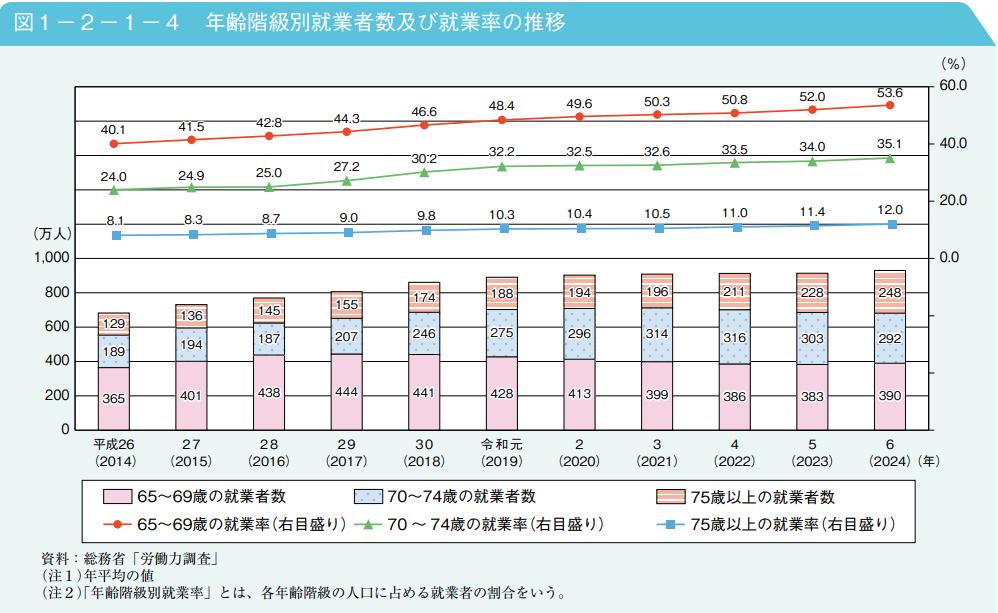

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、2024年の労働力人口に占める65歳以上の者の割合は13.6%で、就業者数及び就業率は長期的に上昇傾向にあります。特に65歳以上の就業者数を見ると、21年連続で前年を上回っています。

●高齢者の年齢階級別就業者数及び就業率の推移

内閣府「令和7年版高齢社会白書」より

年金制度の改正によって、年金受給開始の年齢の上限が75歳に引き上げられたことで、いつまで働いていつから年金をもらうか自分で決める時代になりました。

「64歳で退職するとおトク」という部分だけを聞きかじってしまうと、結局は損することにつながるかもしれません。働く意欲があれば長く働ける時代になり、年齢に関わりなく活躍できるようになってきています。それに伴い、年金制度は長く働く人に有利なしくみに変わっています。年金の受給開始年齢を遅くするほど、年金額が増額するしくみを強化しています。生涯現役で働くと、高齢になっても収入が得られるほかに、年金を繰り下げ受給して増額できるチャンスも増えます。

このように退職時期をいつにするかについては、失業給付の金額だけではなく、年金制度や他の条件、健康状態も合わせて考えることが必要です。もちろん、働く、働かないは個人の自由です。目先にとらわれず、仕事のゴールも自分で設定していきましょう。

【関連記事もチェック】

・55歳になったら絶対すべき、老後破綻を避ける「たった1つのこと」

・「年金生活者は住民税非課税世帯になった方が得」は本当か

・60代夫婦が本当に意識すべき年収の壁とは?「130万円の壁」ではない

・60歳・65歳で忘れると損する年金の6つの手続き

・50代で買うと老後破産を招く6つのモノ

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

この記事が気に入ったら

いいね!しよう