25/11/04

老後破綻の原因は「たった1つの悪習慣」

老後破綻という言葉が気になることが増えました。実際には、派手な浪費をして破綻する人は少ないでしょう。老後破綻の原因は多くの場合、家計が少しずつバランスを崩していくことにあります。収入が減っても支出を変えられない、あるいは医療費や税金などが予想よりも高額で、それらが積み重なって、気づいた時には家計が赤字になってしまうのです。今回は、老後破綻を招きかねない「たった1つの悪習慣」を紹介します。

老後破綻が心配になる原因は、見通せない将来

老後の暮らしに不安を感じている人は少なくありません。特に経済的な心配は切実です。不安の主な原因は、支出がいくらになるか予想ができないからではないでしょうか。

たとえば「リタイアしてからの支出は年間250万円、それが10年間」と予想できれば、2,500万円の貯蓄があれば安心、公的年金をあてにしなくても大丈夫です。しかし実際には、リタイアから亡くなるまでの期間はわかりませんし、病気やケガで医療費や介護費がかかるかもしれません。もしかしたらインフレが進んで物価が上がり、年間250万円では足りないかもしれません。

そう考えるといくら貯蓄があっても不安はぬぐえないでしょう。

貯蓄は使えば減ってしまい、底をつけば老後破綻は避けられません。では、どのようにすれば老後破綻を避けられるのでしょうか。

老後破綻の原因は収支のアンバランス

老後破綻の原因は、実はとてもシンプル。老後破綻するたった1つの悪習慣は、「収入よりも支出が多い」、これにつきます。

収入<支出 ・・・ 老後破綻の危険

収入=支出 ・・・ バランスがとれている

収入>支出 ・・・ ゆとりの老後

老後の収支を考える時、まずは収入から見込みを立てていきましょう。

老後のメインの収入源は、公的年金です。

国民年金は、満額で月額6万9308円、厚生年金は夫婦で月額23万2734円が標準額です(2025年度)。

●2025年度(令和7年度)からの年金額

・国民年金(老齢基礎年金(満額)) 6万9308円

・厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 23万2734円

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

自分が実際にもらえる年金額は、50歳以降に届く「ねんきん定期便」をチェック。ねんきん定期便には、今の加入条件が60歳まで続いたときに65歳からもらえると予想される年金額が載っているので確認しましょう。

もし、確実にもらえる公的年金だけで暮らすことができれば安心できます。

しかし、この金額では不足を感じる人もいるでしょう。

実際の例で考えてみましょう。

たとえば、65歳・独身女性の場合です。

結婚歴はなく、20歳から50歳までは国民年金に30年加入、実家のレストランを手伝っていました。50歳で両親と死別、自宅兼店舗は手放し、その後は65歳までパート勤務で社会保険に加入していたとします。

この場合、もらえる年金は月に約8万円ほどでしょう。

この8万円の収入だけで暮らせるのであれば、仕事をやめても、貯蓄を切り崩すことなく生活できます。

しかし、現実には難しいのではないでしょうか。

仮に家賃が6万円なら、それだけで手取りの7割以上がなくなります。食費・光熱費・通信費を合わせると、すぐに赤字です。たまには旅行でも行きたいと思っても、貯蓄を切り崩すことになり、不安のタネが増えそうです。

老後の収入は増やせる

しかし、老後の収入は増やせることも忘れてはいけません。上の例でも、月に7万円程度、在宅ワークや短時間勤務で収入を補えば家計はだいぶ楽になります。生活費によって貯蓄を切り崩さなければ、その分突発的なアクシデントに備えられますし、時にはレジャー費に使えるでしょう。

老後の収入を増やそうとしたときに重視したいのは、無理をしないこと。

身体だけではなく、気持ちも酷使しないよう、マイペースを守れるような収入を選べるといいですね。

シニア世代では、無理をしていったん体調やメンタルを崩したら、取り戻すのには相応の時間がかかります。時間はお金と同じくらい大切です。収入源は慎重に考えてください。

それでは、収入を増やすためにできることを見ていきましょう。

●仕事をする

老後とはいえ、60代、70代はまだまだ元気に働けるような、体力や気力が充実している人も多くいます。会社員の場合、いったん定年退職をしても再雇用制度を利用して働き続けることもできます。それまでの部下が上司になったり、責任者としての権限が変わったりといった変化はありますが、慣れた職場で働けるメリットもあります。

さらに、厚生年金に加入すれば、年金の受取り額を増やすことにもつながります。年収200万円で1年間働けば、将来の年金は、年額で約1.1万円増やすことができます。60歳から10年間働いたら、年金は年あたり約11万円増えます。年金を受取りながら働く方のうち、一定額以上の報酬がある人厚生年金の一部(または全部)が支給停止になる在職老齢年金制度も見直され、支給停止の基準額が今後引き上げられるため、年金を受け取りながらでも働きやすくなりました。

あるいは、経験やスキルを活かして起業をする道もあります。シニア世代の起業であれば、プライベートの時間も大切にした、やりがい重視の働き方もいいでしょう。

今は、在宅でできる仕事やオンライン講座のサポートなど、シニア世代でも取り組みやすい仕事が増えています。

ただし、詐欺には気を付けてください。

在宅、オンラインといった環境は人目のないことがメリットでもあり、デメリットにもなります。

仕事のあっせんはあるが、その前に講座の料金支払いを求められたり、高額の仕入れが必要だったり、といったことあれば慎重になりましょう。

●有償ボランティアをする

時間を自由に使いたい、仕事にしばられるのは避けたい、というなら有償ボランティアも選択肢のひとつです。収入の金額はさほど高くはなくても、活動時間は自由度が大きくできますし、人脈も広がります。

特に介護や子育て経験のある人は、地域のサポートセンターやNPO法人で、支える側として活躍できる場も多くあります。

収入だけでなく、生きがいや社会とのつながりも得られる点が、大きなメリットです。

NPO法人(特定非営利活動法人)に所属してボランティアをするのであれば、まずは法人としてしっかりと事業計画を立て、活動しているかどうか確認しておきましょう。NPO法人の活動実績や会計などの情報は広く市民に公開されています。

NPO法人の情報は、ホームページだけではなく、総務省のポータルサイト「NPO法人ポータルサイト」でも検索できます。

ポータルサイトでは、エリアや活動分野からNPO法人を探すことができますし、複数のNPO法人を比較するにも便利です。

時間を自由に使いたい、仕事にしばられるのは避けたい、というなら有償ボランティアも選択肢のひとつです。収入の金額はさほど高くはなくても、活動時間は自由度が大きくできますし、人脈も広がります。

NPO法人(特定非営利活動法人)に所属してボランティアをするのであれば、まずは法人としてしっかりと事業計画を立て、活動しているかどうか確認しておきましょう。NPO法人の活動実績や会計などの情報は広く市民に公開されています。

NPO法人の情報は、ホームページだけではなく、総務省のポータルサイト「NPO法人ポータルサイト」でも検索できます。

ポータルサイトでは、エリアや活動分野からNPO法人を探すことができますし、複数のNPO法人を比較するにも便利です。

●投資をする

投資は、お金に働いてもらうようなもの。身体の消耗はありませんが、ハイリスクな投資をしてメンタルのバランスを崩さないようにしましょう。

投資といっても幅広い金融商品があります。老後資金のためであれば、FXや先物取引のようなハイリスク商品ではなく、ローリスクからミドルリスクの投資信託を複数選んで投資すると、リスクをおさえた運用ができます。

その際、NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)やiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)

といったおトクな制度の利用がオススメです。

NISAは投資の運用益が非課税になる制度です。2024年から制度が新しくなり、1年間に投資できる金額の投資枠が最大360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)と大きくなりました。また、非課税で投資できる期間が無期限になったため、生涯にわたって活用しやすい制度になっています。

NISAで購入できる投資信託などの金融商品は、手数料が安く抑えられているなど、投資初心者でも比較的安心して運用できる金融商品が揃っています。

投資に馴染みがなければ、NISAから始める投資がおススメです。

また、iDeCoは自分で出した掛金を運用して、その成果を60歳以降に受け取る制度。NISAと同じく運用益が非課税にできるうえ、掛金が全額所得控除できるので所得税や住民税を減らすことができます。強力な節税効果で老後資金を用意するのに向いています。

暮らしを見直して支出を減らす

収入を増やすだけでなく、収入の範囲内で暮らせるよう、支出を見直すことも大切です。

支出を減らすことは、我慢することではありません。

今の自分に合う暮らしに整えていくことです。

たとえば、車を手放してカーシェアにする、家事代行を週1回だけ利用するなど、支出の中身を使い方の質で考えると、心の満足度はむしろ上がることがあります。

何にいくらの支出をするのかは、それぞれの価値観によりますが、目安として平均的な金額も知っておくといいでしょう。

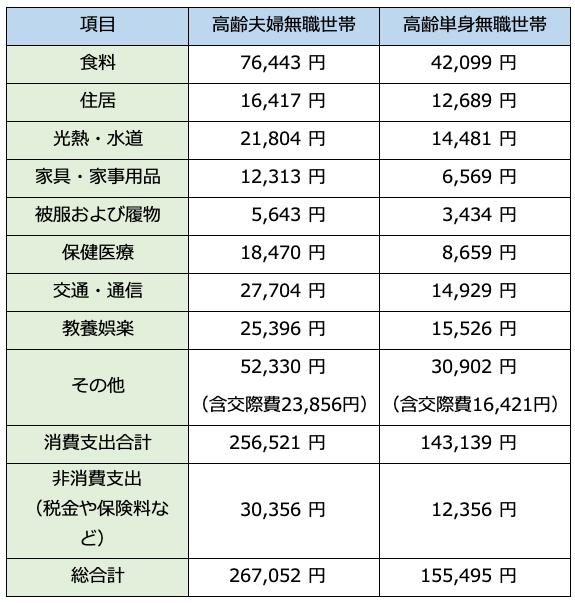

総務省の調べによれば以下の表のとおり、年金だけでは平均的な支出はまかなえない結果となっています。

<2024年高齢世帯の支出>

総務省「家計調査報告(家計収支編)」2024年平均結果の概要より筆者作成

なお、住居費が安くなっているのは、家賃を支払っていない人も含めた平均値だからです。また、住宅ローンの返済費も含まれていません。老後も賃貸で暮らすことを考えているなら、家賃の分も見込まなくてはならないでしょう。住宅ローンをはじめとするローンも、もし65歳以降も返済が残るようならその分も加味して考える必要があります。

現役のときに、毎月30万円で暮らしていた人が、急に25万円や15万円にするのはなかなか難しいものです。そこで、50歳を過ぎたら、無理なく老後生活に移行していくためにも、暮らしをコンパクトにしていくことを意識しましょう。

たとえば食費の節約ポイントは、使い切ること。年齢を重ねると多くは食べられなくなりますから、自然と食費は減っていきます。食べきれる分だけ買うようにしていくと、適正体重の維持にもつながります。

光熱費は、今後エネルギー資源の動向によっては単価があがる可能性があります。おトクをうたっていても複雑な料金体系で把握しきれないプランより、省エネ家電に買換えるなどがわかりやすくていいでしょう。

被服費は、毎月の予算分をストックしておき、シーズンごとに長く着られるものを選ぶといいと思います。イベントがあればレンタル利用も一案。クリーニングの手間もなく便利です。

加入したままの生命保険があればぜひ見直しを。契約時の利率が今よりずっと高い「お宝保険」なら継続一択ですが、掛け捨て部分は家族の状況や医療の進歩に合わせて検討してもいいでしょう。

おトクな制度はもれなく利用

支出を押さえ、収入を補うものとしてしっかり活用したいのがおトクな制度です。

おトクな制度を利用するには、まずは情報収集。自治体のフリーペーパーや、スーパーのポスターなど、もれなくチェックするクセをつけておきましょう。

●リフォーム支援

住まいをリフォームする際、バリアフリー、耐震、省エネなどの基準をクリアすると、税金の軽減措置や補助金が受け取れます。

国や自治体のほか、介護保険からの給付もあります。

「廊下に手すりなんてまだ早い」、という時期こそ、業者の比較やリフォーム方法のリサーチがしっかりできますので、早めの検討がおススメです。

●シニア割引

鉄道や飛行機などの交通機関、またスーパーやドラッグストアなどで、シニア向けに割引やポイントアップなどのサービスを行っています。

こうした情報は、たとえサービス業であってもなかなか積極的に教えてくれません。どんなに丁寧でも、「60歳以上限定のサービスで…」と言った相手が50代だったら、クレームになりかねませんよね。

情報は自分から取りにいきましょう。

大型スーパーは、提携カードの利用でさらにおトクになるプログラムが多くあります。

また、シニアといっても、50代から使えるところもあります。使い勝手のよいスーパーの特典は要チェックです。

体調が今一つの時に備えて、配送サービスやネットスーパーを利用できるところをいくつかピックアップしておくと便利です。

レジャー関連では、映画のシニア割引が身近ではないでしょうか。

映画はスマホやタブレットでも観られますが、映画館での体験は格別です。

また、博物館、美術展もシニア割引も見逃せません。芸術の秋に限らず、1年中楽しめます。

●ふるさと納税

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付をすると、その自治体から寄付のお礼として特産品などをもらうことができます(なかには返礼品がない寄付もあります)。

寄付した金額から2000円を引いた額の税金が軽減されるので、実質2000円の負担で、特産品のお肉や魚、お米などをもらうことができる制度です。

税金の軽減は、所得などによって上限がありますので、ふるさと納税のポータルサイトなで上限額をシミュレーションしてから利用しましょう。

税金の軽減には、基本的に確定申告が必要ですが、1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内で、ふるさと納税以外で確定申告が必要ない会社員(給与所得者)の場合には、ワンストップ特例制度といって、確定申告をしなくてもよいようになっています。

ふるさと納税の返礼品を見比べていると、お肉やスイーツなどの食品のほか、化粧品や工芸品、体験ツアーなど目移りしてしまいます。

老後の不安は、情報を知ることで小さくできます。

まずは「自分の家計の数字を知ること」から始めましょう。

家計簿アプリや年金定期便を使って、収支の「見える化」をしてみる。

それだけでも、老後破綻を遠ざける第一歩になります。

老後の心配事を解消して、楽しい老後生活をめざしましょう。

【関連記事もチェック】

・定年後「お金と時間があっても」しなくていい5つのこと

・定年後貧乏を招く、退職金の使い方ワースト5

・55歳になったら絶対すべき、老後破綻を避ける「たった1つのこと」

・ねんきん定期便(年金定期便)「放置」絶対ダメ!届いたらすべきたった1つの行動

・厚生年金で絶対やってはいけない5つのこと

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

この記事が気に入ったら

いいね!しよう