25/07/29

定年後に給与が減る…それでも働き続けた方がいい5つの理由

2025年4月から、すべての企業で「65歳までの雇用確保」が完全義務化されました。今後は、65歳以降の高年齢者の働き手も増えていくことが予想されます。働き続けることにネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、長生きが当たり前になってきた今、働くことで得られるメリットも見逃せません。

今回は、定年後に給与が減ったとしても、働き続けた方がいい5つの理由を考えてみましょう。

60歳を過ぎても働く人は増え続けている

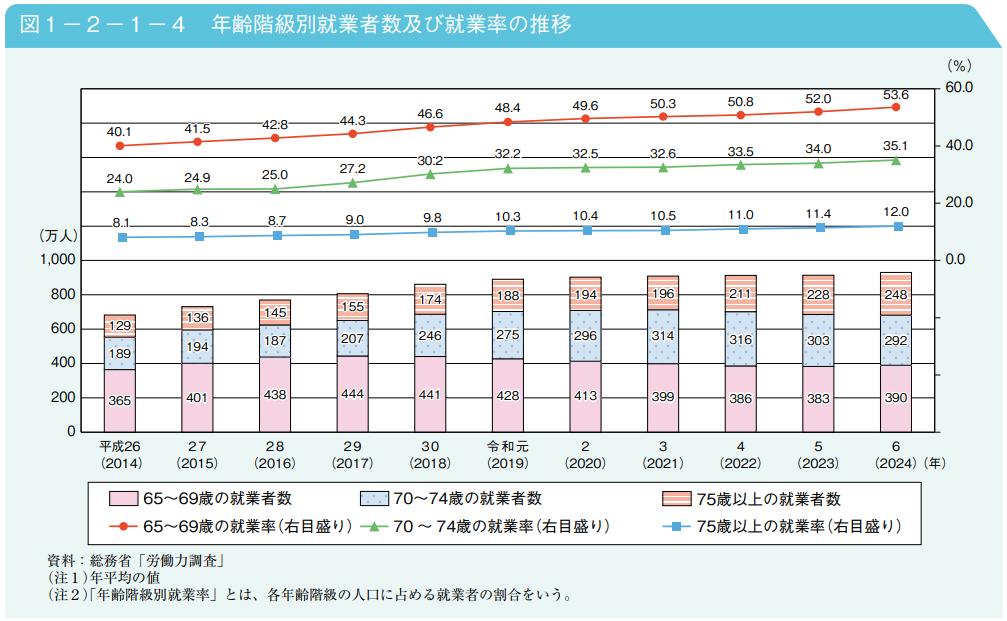

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、労働力人口に占める65歳以上の人の比率は、13.6%で上昇傾向にあります。また、65歳以上の就業者数や就業率もそれぞれ伸びており、就業率については

65~69歳 53.6%

70~74歳 35.1%

75歳以上 12.0%

となっています。

10年前の平成26年(2014)と令和6年(2024)の就業率を比較すると、65~69歳で13.5ポイント、70~74歳で11.1ポイント、75歳以上で3.9ポイント伸びており、65歳を過ぎても多くの人が働くようになっています。

<年齢階級別就業者数および就業率の推移>

内閣府「令和7年版高齢社会白書」より

さらに、現在収入のある仕事をしている60歳以上の人のうち、約3割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと答えており、定年後も働く意欲を持っていることがわかります。いつまで働くのかを自分で選ぶ時代へと変化しています。

筆者も、定年後も働き続けることを選んだほうがいいと考えます。その理由を5つ、紹介していきます。

定年後働き続けた方がいい理由1:健康が保てる

老後を健康に過ごすためには、食事、運動、睡眠のほか生活習慣がポイントになります。そして、定年後も健康で長生きしている人の特徴として、仕事や趣味を持って意欲的に活動していることがあげられます。定年後も急激に活動量を落とさず、定年を通過点とか、新しいスタート地点ととらえています。

仕事をしていた人が「定年を迎えたから働かないでいい」と、定年を人生のゴールのように考えてしまうと、毎日何をして過ごしたらいいのか戸惑い、一日の大半をテレビのお守りで過ごす人もいます。活動量が急激に減ることによって60歳を超えるとうつが急増するそうです。

定年を迎え、いつ起きても、いつ寝てもいい状況になると、規則正しい生活を送ることはかなり難しくなります。動かないことで血流が悪くなり、意欲が減退し、無気力な状態で何もしたくなくなるという悪循環に陥り、老化の進行を早めることにつながります。

しかし、定年後も仕事を続ければ、メリハリのある規則正しい生活を送ることができます。日中、体を動かすことによって、意欲がわいてきて、健康に過ごすことができます。働き続けようという意欲があれば、健康寿命を延ばすこともできるでしょう。

厚生労働省の資料によれば、要介護(支援)の認定率と就業率とは関係性があるそうです。

<要介護(支援)認定率と高齢者就業率>

厚生労働省資料「高年齢者雇用促進への政府の取組~改正高年齢者雇用安定法の施行~」 より

図は、要介護(支援)の認定率と高齢者就業率とのグラフです。65歳以上の高齢者の就業率が高い都道府県ほど要介護(支援)認定率は低い傾向にあります。医療費においても就業率が高い都道府県は、医療費が低い傾向にあります。働くことにより、元気でいられる確率が高まるのですね。

定年後働き続けた方がいい理由2:年金以外の収入が得られる

老後の不安で多いのは、病気やケガ、お金の問題です。生命保険文化センター「生活保障に関する調査2022年度」によると、「老後の生活に不安を感じる」と回答した人は8割以上もいました。特に長生きをする女性は、男性より不安に感じる人が多く、男性より6.6ポイント上回った85.1%の人が不安感を抱いています。

老後生活に対する不安(複数回答)のトップは「公的年金だけでは不十分」(79.4%)、続いて「日常生活に支障が出る」(57.3%)となっています。

<老後生活に対する不安の内容>

生命保険文化センター「生活保障に関する調査2022年度」より

2019年に「老後資金2000万円」が話題になり、長生きすればするほど老後資金が必要となる現実を突きつけられました。この報告書のもとになるデータは、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)を基礎にしています。老後資金の状況は、会社員と自営業やフリーランスの場合では大きく異なります。自分がもらえる年金額や日々の生活費を知らないまま、メディアにあおられて不安を感じて誤解をしている人も多いようです。

たとえば、実際の数字を把握してみると、それほど大きな金額が必要ないことや、足りない分を定年後働いて補えばどうにかなりそうということに気づくかもしれません。定年後も長く働くことで年金以外に収入があれば、不安感は小さくできるのではないでしょうか。収入があることで、経済的にも精神的にもゆとりがある生活を送ることができ、安心度が増します。

定年後働き続けた方がいい理由3:年金が増やせる

老齢年金の受給権が発生した後でも、70歳まで厚生年金保険に加入することができます。定年後も会社員などで働き続けることができれば、厚生年金を増やすことができ、65歳以降の生活がもっと豊かになります。老後の厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた間の平均月額収入と加入月数に応じて計算されるしくみになっています。ですから、65歳以降も無理せずに長く働けばそれだけもらえる年金額は多くなります。

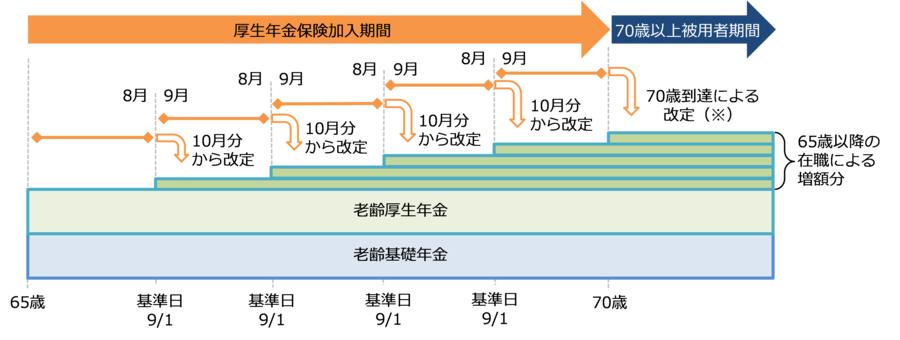

2022年の改正では、「在職定時改定」が導入されました。在職定時改正とは、毎年基準日(9月1日)に厚生年金保険に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権がある人について、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を毎年10月分(12月受取分)から上乗せする仕組みです。

改正前は、65歳以降に厚生年金に加入して働いても、退職するか、70歳を迎えるまでは、年金の再計算はされませんでした。しかし、在職定時改定の導入により、65歳以降も厚生年金に加入して働くと、在職中でも70歳まで毎年年金額が再計算され、毎年の年金額がちょっとずつ増えることになりました。長く働くことで、繰り下げ受給をしなくてもコツコツ年金が増えるのはうれしいですね。最近は、パートやアルバイトでも一定の要件を満たせば社会保険に加入できる企業が増えています。働いて年金額が増えていくことは、働くモチベーションアップにもつながります。

また、厚生年金保険に加入している70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が退職し、かつ、厚生年金保険に加入することなく1月を経過した時には、退職した翌月分から年金額をから年金額が改定されます。さらに、70歳になるまで働いていた場合には、70歳になった翌月分から年金額が改定されます。

<在職定時改定増額のイメージ>

日本年金機構HPより

さらに65歳で年金をもらわず、遅くもらう「繰り下げ受給」をすれば、年金額の割増があります。年金は1か月単位で繰り下げることができ、1か月繰り下げると0.7%金額が増えます。したがって、70歳でもらえば42%、75歳でもらえば84%金額が増額されます。

繰り下げ受給は、国民年金と厚生年金とは別々に請求できますし、一度請求すれば、増額した年金を生涯もらえるので、効果は絶大です。定年後も働き続ければ給料ももらえますし、年金の繰り下げ受給を選びやすくなるのもメリットです。

この他にも年金の改正により、確定拠出年金に加入できる年齢が引き上げられました。企業型の確定拠出年金は70歳未満まで、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は65歳未満までになり、運用期間が長くなるため、私的年金が増やせるチャンスが拡大されました。さらに今後、iDeCoでは70歳未満まで加入できる改正も行われる予定です。iDeCoの掛金は、全額所得控除ができるため、節税のメリットも延長されることになります。

ただし、60歳以降もiDeCoに加入して掛金を出すことができるのは、現状では厚生年金に加入している場合か、国民年金に任意加入している場合に限られるため、この恩恵をすべての人が受けられるわけではありません。とはいえ、長く働くほど年金が増やせる可能性があるのは魅力的です。

定年後働き続けた方がいい理由4:社会保険料の負担を少なくできる

60歳を超えても、健康保険料や介護保険料といった負担は、仕事をしているかどうかに関わらず発生します。会社を辞めてしまうと、健康保険を切り替える手続きが必要になります。働き方の選択によっては、健康保険料の負担に大きな差があります。

健康保険の選択肢としては、以下の制度から選ぶことになります。

1. 勤め先の健康保険

2. 健康保険の任意継続制度

3. 特例退職被保険者制度

4. 国民健康保険

5. 家族の被扶養者になる

定年後、会社に再雇用・転職などで雇用されて働く場合には、要件を満たせば勤務先の健康保険に加入できます。保険料は、収入に応じた金額を勤務先の会社と折半します。

健康保険の任意継続は、退職した人が会社員として働かず、退職した会社の健康保険に引き続き2年間に限り加入できる制度です。ただし、会社員時代のように保険料を会社が半分負担してくれるわけではなく、全額自己負担になります。しかし、配偶者などの被扶養者分の保険料負担はありません。

特例退職被保険者制度は、組合健保などの健康保険の退職者向けの制度です。最近は組合自体の数が少なく、加入条件が厳しいため、利用できる人は限定されています。健康保険の任意継続制度は最長2年間しか加入できませんが、特例退職被保険者制度は74歳まで加入できます。ただし、保険料は全額自己負担になります。

国民健康保険は、市区町村や国保組合が保険者となり運営する制度です。会社に勤めていない自営業者や仕事に就いていない人が加入します。前年度の収入をもとに保険料が計算され、家族の人数に応じて保険料が高くなるしくみです。定年を迎えて仕事を辞めて、社会保険から国民健康保険に変わると1年目は保険料が高くなることが一般的です。退職後1年を過ぎて、前年度の収入が下がったタイミングで切り替えたほうが保険料が安くなるケースが多いようです。

退職後に収入がかなり減った場合には、会社員の配偶者や子どもの扶養に入るという選択肢もあります。家族の扶養に入れば保険料を負担する必要はありません。扶養に入るには、60歳以上ならば年収が180万円未満で、健康保険に加入している本人の年収の2分の1未満という要件があります。収入には失業給付や年金なども含まれます。

定年後、会社で働き続けることを選んだ場合を考えてみましょう。会社で加入する社会保険は、収入額に応じて保険料が決まります。家族の人数が何人であっても保険料は変わりません。社会保険がある会社等で働くことができれば、保険料は労使折半になるので保険料の負担は半分になり、社会保険料の負担を軽くすることができます。健康保険料の負担以外にも、定期健診や健康保険組合の優遇された制度が適用されます。会社員を継続している場合は、健康保険には75歳になるまで加入することができます。配偶者がいれば、被扶養者として健康保険に入ることができます。

また、年金について見てみましょう。国民年金保険料は60歳まで納めなくてはなりません。たとえば、夫に扶養されている60歳未満の配偶者の妻がいれば、夫が仕事を辞めたとたん国民年金の第1号被保険者となり、保険料を自分で納めなければなりません(夫と妻が反対でも同様です)。収入がない状態で、今まで納めていなかった年金保険料を納める負担は、感情的にも経済的にも大きいでしょう。しかし、定年後に夫が厚生年金を納めて働く場合には、専業主婦の妻の国民年金保険料は納める必要がなくなります。ただし、会社員として働いていても、65歳以上の会社員に扶養されている60歳未満の配偶者の場合には、第1号被保険者となるので注意しましょう。

このように社会保険料については、働き方の選択による負担の違いがあります。定年後、会社員として勤めるかどうかで、健康保険だけではなく年金の負担についても影響が及ぶので、さまざまな働き方のメリット・デメリットを知って検討しましょう。

定年後働き続けた方がいい理由5:生きがいが持てる

老後を元気に過ごすためには、「キョウイク」と「キョウヨウ」が大事だといわれます。これは、教育と教養なのかと思いきや、「今日行くところ」と「今日の用事」のことだそうです。

仕事をしていれば、特別な努力をしなくても毎日の用事ができますし、人と触れ合う機会が持てます。定年後、毎日が日曜日になると、必ず今日しなければならないことが減り、メリハリのある生活を送ることがむずかしくなります。居場所が会社だけだった人は、退職したことによって人とのつながりがなくなり、孤立した状態になる人もいます。

しかし、仕事を続けていれば、決まった日や時間に「今日行くところ」や「今日の用事」という予定が生じます。仕事をして世の中や人とつながりを持つことで得られる充足感があり、生きがいを感じることができるでしょう。自分らしく老後を過ごすためには、仕事でも趣味でもボランティア活動でもよいので、やりたいことを見つけ、生きがいを持つことが大事です。

いくつになっても働き続けたい理由とは

それでは、高齢期に働き続けたい理由はどういったものがあるのでしょうか。数年後にシニアとなる55~59歳と、シニア世代60~69歳の働く人たちの働く意識を調査した株式会社パーソル総合研究所「働く10,000人就業・成長定点調査2023」の結果を見ておきましょう。

<働き続けたい理由は?>

株式会社パーソル総合研究所「働く10,000人就業・成長定点調査2023」より

71歳以降も働き続けたいと回答した人が挙げる「働き続けたい理由」は、

1位 働くことで健康を維持したいから 57.8%

2位 生活を維持するために収入が必要だから 47.6%

3位 働かないと時間をもてあましてしまうから 39.9%

4位 将来の年金生活が不安だから 39.7%

5位 仕事を通じてやりがいを得たいから 35.8%

でした。高齢になっても働き続けたい理由は、大きく分けて「健康」「収入」「やりがい」にまとめられます。多くの人が老後の心配事として感じられたお金の問題よりも、実際に働いてみると健康面とやりがいでのメリットが大きいと感じられる結果、今後も働き続けたいと思う人が増えているようです。

また、シニア就業者の「はたらく幸せ/不幸せ実感」の調査によれば、一番働く喜びを感じられるのが60代です。調査では、60代で働くことで幸せを感じているのは46.6%に対し、働くことで不幸せを感じているのは10.9%という結果が出ています。

<働くことは幸せ?不幸せ?>

株式会社パーソル総合研究所「働く10,000人就業・成長定点調査2023」より

各年代を通じても60代の幸せを実感できる割合は一番高くなっていて、不幸せを感じる割合は一番低くなっています。

老後といっても毎日が忙しく、具体的なイメージがわかないという方もおられるでしょう。定年後は、気力・体力もあり、自分のために時間を使える最後のチャンスです。そのときに笑顔で過ごせるかどうかは、準備の程度によって変わってきます。準備不足で後悔するようでは、自分の理想的な第2の人生を築くことはできません。定年後も働き続けるには、意欲だけではなく、健康とそれなりのスキルを身につけておくなどの準備も大事になります。そのためには定年間際ではなく、40~50代はじめの早い時期から取り掛かるとよいでしょう。

【関連記事もチェック】

・9割が知らない隠れ年金「加給年金」年40万円もらえる人はどんな人?

・申請忘れは大損…定年後の手取りを増やす6つの手続き

・毎年6月に届く「年金振込通知書」確認しないと大損の可能性

・60歳・65歳で忘れると損する年金の6つの手続き

・払い続けると貧乏一直線…定年後に注意すべき5つの支出

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

この記事が気に入ったら

いいね!しよう