25/08/20

60歳以上の男女「やっておけばよかったベスト3」 3位運動、2位貯蓄、1位は?

「あのとき、やっておけばよかったな」と感じる瞬間は誰にでもあるものです。歳を重ねて60歳という節目を迎えると、そうした後悔が強くなるそうです。より充実した人生のために、60代の方々がやっておけばよかったと感じているのはどんなことなのでしょうか。今回は、60歳以上の男女が「やっておけばよかった」と思うことベスト3と、将来後悔しないための具体的な行動を紹介します。

人生全般で後悔していることとは?

生命保険文化センターでは、高年齢層の考え方や生活の実態・意向などを把握するために「ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査」という調査を3年おきに実施し、結果を公表しています。

2回目となる2023年度の同調査では、人生全般における後悔について質問しています。さまざまな事柄について「そう思う」から「そう思わない」まで4段階で評価したものをまとめた結果が、次のグラフです。

<人生全般に関する後悔>

生命保険文化センター「2023年度ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査」より

60歳以上の方が(そう思う・まあそう思う)の多い項目ベスト3は、次のようになっています。

●60歳以上の後悔 3位:運動

3位は「もっと運動しておけばよかった」(43.6%)でした。確かに、運動不足は健康に多大な影響を及ぼします。特に60代以降は、運動不足が引き起こすリスクが増大し、心血管疾患や糖尿病などの病気にかかりやすくなります。

しかし、60歳からでも運動を始めることはできます。軽い運動でも体力の維持や増強に役立ち、生活の質を向上させることができます。例えば、ウォーキングやストレッチ、軽い筋力トレーニングは、初心者でも取り入れやすい運動です。運動を習慣にすることで、健康寿命を延ばし、充実した生活を送るための基盤を築くことができます。

また、最近では高齢者向けのフィットネスプログラムや、自治体が主催する健康体操教室なども充実しています。仲間と一緒に運動をすることで、継続するモチベーションにもつながります。運動は体だけでなく、心の健康にも大きく影響するため、定期的な運動習慣は「人生の後半」を豊かにする重要な要素といえるでしょう。

●60歳以上の後悔 2位:貯蓄

2位は「もっと貯蓄を行えばよかった」(54.3%)です。いざ老後を迎えてみると「支出が思ったより多い」「自由に使えるお金が少ない」などと思うのかもしれません。

しかし、60代からでも資産形成を始めることは決して遅くありません。むしろ、老後の生活費を見据えた適切なプランニングが、安心した生活を支える重要な鍵となります。

まず、定期的な貯蓄を習慣化することが大切です。少額でも毎月の収入から一定額を積み立てることで、資産を着実に増やすことができます。また、NISAなどの税制優遇制度を活用することで、効率的に資産を運用することが可能です。年金だけに頼るのではなく、貯蓄し資産運用することで、より安心して生活することができます。

さらに、資産運用は「学び」と密接につながっています。60代以降でも金融リテラシーを高めることで、無駄な支出を抑え、リスクを最小限に抑えた資産形成が可能になります。

最近では、オンラインで学べる金融講座や無料セミナーも増えており、自宅にいながら手軽に知識を得られる時代です。自分のライフプランに合った資産戦略を立てることが、後悔を減らす第一歩となります。

●60歳以上の後悔 1位:学び

そして1位は「もっと学べばよかった」(57.1%)。実に6割近くの人が「学びが足りなかった」と感じているようです。若い頃には、仕事や家事、育児に追われて学ぶ時間がなかったという方も多いでしょう。しかし、人生を振り返ると、もう少し勉強しておけば、もっと豊かな人生を送れたかもしれないという後悔が芽生えるのかもしれません。

しかし、60代からでも学びを再開することは十分可能です。例えば、オンライン講座なら、自宅で好きな時間に学べる環境が整っています。また、地域のカルチャーセンターでも、趣味や実用的なスキルを学ぶための多様な講座が提供されています。興味を持った分野に挑戦することで、新たな趣味やスキルを獲得することができます。

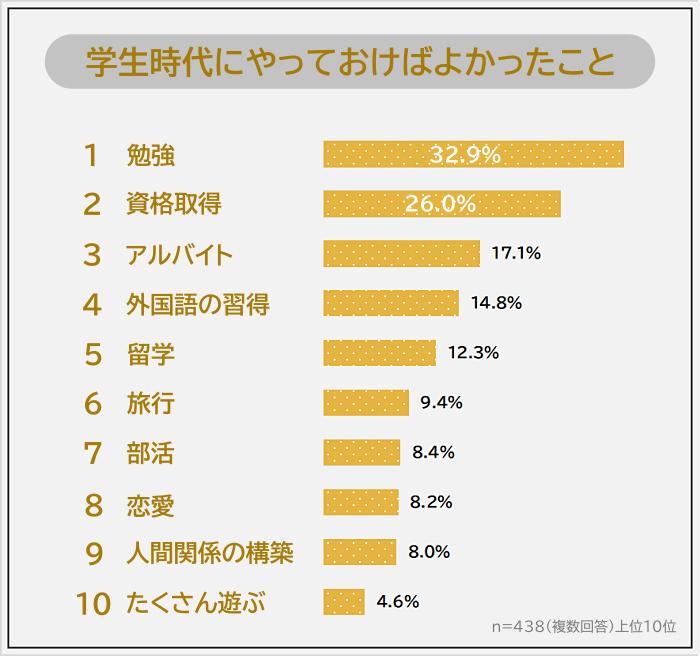

「勉強しておけばよかった」という後悔はシニアだけに限ったものではありません。株式会社R&Gが社会人の男女438人を対象に行った「学生時代にやっておけばよかったことに関する意識調査」でも「勉強」が32.9%で第1位となっています。

<学生時代にやっておけばよかったこと>

株式会社R&G「学生時代にやっておけばよかったことに関する意識調査」より

「学びの後悔」は世代を超えた共通のテーマといえます。読書や語学、資格取得など、学びの形はさまざまです。特に近年注目されている「生涯学習」という考え方は、年齢に関係なく知識や技術を高めていく重要性を示しています。学ぶことは、自己肯定感の向上や社会との接点を生むきっかけにもなるのです。

さらに、学びは人とのつながりを生み出し、新たなコミュニティに参加するきっかけにもなるかもしれません。今からでも遅くはありません。学びの価値を再発見し、新しい人生の扉を開いてみましょう。

今からでも間に合う、後悔しないための行動を始めよう

運動・貯蓄・学びと、人生における後悔はつきものですが、後悔しただけでは未来は変わりません。後悔したあとの未来への行動が大切なのです。運動・貯蓄・学びはもちろん、60代からでも始められることは多くあります。しかし、60代になる前にやっておけばそもそも後悔をすることもありません。運動・貯蓄・学びで後悔するというデータは私たちの未来への行動を教えてくれています。

なかでも、貯蓄・資産運用については、時間という味方を最大限活用したいところです。時間を味方にすることで大きな差が生まれるのが貯蓄・資産運用の特徴です。毎月1万円を20年間積み立てれば240万円ですが、10年しか積み立てられなければ120万円しか貯められません。貯蓄や資産運用は、少しでも早く始めることが大切なのです。

たとえば、50代のうちに自分の将来像を描き、必要な生活費やライフスタイルを考えることができれば、定年後の選択肢は大きく広がります。運動なら週に一度のウォーキング、学びなら一冊の本からでも始められます。要は、今この瞬間に何かを始めることが、将来の自分を助けるということなのです。

●時間だけじゃない、複利も味方に

時間は遡ることはできません。資産運用も遡って始めるとはできません。では時間がない人にとっては資産運用を始めるメリットがないかというと、そういうわけではありません。

時間があっても、普通預金や定期預金だけの人よりも複利の力を味方につけて資産運用することで将来の資産を増やすことができます。

複利とは、投資で得た利益を元本に組み入れて再投資し、利息が利息を生む仕組みのことです。例えば、年利3%で100万円を運用した場合、1年後には103万円になります。これをそのまま再投資すると、次の年には103万円に対して3%の利息がつき、金額は106万900円に増えます。このように、時間が経過すればするほど利益の上乗せ効果が大きくなるのが複利の特徴です。

さらに、投資信託のように、プロが運用して様々な資産に分散投資してくれる金融商品を使えば、少額から始められ、手間をかけずに投資を始められます。

分散投資を活用することで、特定の資産の価格変動に影響されすぎず、リスクを抑えた運用が可能になります。投資信託やロボアドバイザーなどを利用すれば、自分で細かく資産配分を考えなくても、プロがリスクとリターンのバランスをとった運用をしてくれます。初心者にとっても取り組みやすい選択肢です。

iDeCo、NISAを優先的に活用しよう

これから資産運用を始めるのであれば、iDeCoやNISAの制度は積極的に活用しましょう。どちらも少額から始めることができ、時間と複利を味方にすることができます。さらに税制面でも優遇があります。

●iDeCo

iDeCoは、自分で毎月積み立てた掛金を定期預金・保険・投資信託で運用し、その成果を原則60歳以降に一時金または年金の形で受け取る制度です。「自分年金」を作る制度として知られています。

iDeCoでは、毎月の掛金が全額所得控除できるため、所得税や住民税を軽くできます。また、積立期間中に得られた利益にかかる税金(20.315%)が非課税になります。受け取るときにも一時金で受け取ると「退職所得控除」、年金で受け取ると「公的年金等控除」が活用できます。

iDeCoは特に「全額所得控除」の効果が大きいため、現役世代や高所得者層にとって税金の軽減メリットが非常に大きい制度です。また、掛金は5000円から1000円単位で設定可能で、毎月の家計に無理のない範囲でコツコツと積立を続けることができます。2024年からは加入対象年齢も引き上げられ、企業型確定拠出年金との併用もしやすくなるなど、制度の柔軟性も高まっています。さらに今後、毎月の掛金額の上限が引き上げられたり、最長で70歳未満まで掛金を出せるようになったりするなどの改正もあります。

ただし、iDeCoの資金は60歳まで原則引き出すことができません。そのため、老後資金の確保を主な目的とし、短期的な生活費には使えないことを理解しておく必要があります。流動性を重視する場合は、次に紹介するNISAとの併用が効果的です。

●NISA

NISAもiDeCoと同様、投資で得られた利益にかかる20.315%の税金が非課税にできる制度です。iDeCoと違って所得税や住民税を軽くする効果はないのですが、運用益は一生涯にわたって非課税にでき、いつでも引き出すことができます。

NISAは2024年に制度が改正されたことで「新NISA」と呼ばれています。

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠が利用できます。

つみたて投資枠は積立投資専用で、金融庁の一定の基準を満たした投資信託・ETF(上場投資信託)に投資ができます。成長投資枠は、積立投資だけでなく一括投資もでき、上場株式・ETF・REIT(不動産投資信託)・投資信託に投資できます。つみたて投資枠では年120万円、成長投資枠では年240万円まで投資ができます。

新NISAの最大のポイントは、制度が恒久化され、生涯にわたって非課税での投資ができるようになったことです。長期にわたる資産形成がより計画的に行えるようになりました。制度をうまく活用することで、税金を抑えながら効率的に資産を築くことが可能になります。

●預金と投資のバランスが大事

毎月の貯金額を決めるときには、預金と投資の配分が非常に重要です。預金と投資のどちらにどれだけの金額を割り当てるかは、自分のリスク許容度と将来の目的によって大きく変わります。

リスクを取ることに不安がある場合は、預金などの割合を高め、リスクの低い投資商品を選ぶと良いでしょう。反対に、長期的な資産形成を重視し、リスクを取ることに前向きな場合は、投資の割合を増やすといいでしょう。

一般的には、生活費の3〜6カ月分を預金として確保し、それ以上の余剰資金を投資に回すとバランスが良いとされています。また、年齢や家族構成によっても理想の資産配分は変化します。20〜30代はリスクを取ってリターンを追求しやすい時期、40〜50代はバランス重視、60代以降はリスク抑制と安定収入の確保がテーマになることが多いです。資産運用は長期的な視点と計画が必要です。定期的に家計を見直し、ライフステージに応じて資産配分を最適化することが、後悔しない将来を築く第一歩となるのです。

今すぐ一歩を踏み出すことが大切

後悔は誰でもするものです。しかし、将来後悔することが初めからわかっていたら回避することもできます。調査で多くの人が後悔していることがわかった「学び」「貯蓄」「健康」についても、今すぐできることはあるはずです。

人生100年時代と言われる今、「いつ始めるか」は極めて重要です。「あのときやっておけば…」という後悔を少しでも減らすためには、「今」動き出すことが唯一の対策です。小さな行動の積み重ねが、未来の大きな成果につながります。

学び直し、健康づくり、資産形成——これらはどれも、未来の自分への最高のギフトになります。60代になっても、70代になっても、「今からでも間に合う」。その意識を持って、まずは小さな一歩から始めてみましょう。

【関連記事もチェック】

・貧乏人は頻繁に行くけど、お金持ちはほとんど行かない場所5選

・「賞与無し・給与高い」vs「賞与有り・給与低い」、年収が同じならどっちが有利?

・「お金持ち夫婦」と「貧乏夫婦」5つの決定的な違い

・ゆうちょ銀行にしかない7つのメリット

・50代で買うと老後破産を招く6つのモノ

黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)

女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー

この記事が気に入ったら

いいね!しよう