25/10/02

もらい忘れを防ぐ「ねんきん定期便で必ず見るポイント」

自分の年金記録が間違っていたために、本来もらえるはずの年金がもらえなくなることがあります。そんな「もらい忘れ」を防ぐため大事になるのが「ねんきん定期便」の確認です。そこで今回は、年金のもらい忘れを防ぐため私たちがやっておくべくことと、年金記録の漏れや誤りが発生しやすいパターンについて解説します。

なぜ、ねんきん定期便の確認が必要なの?

毎年、誕生月に届く「ねんきん定期便」の内容を確認することが大事だといわれますが、なぜ確認が必要なのでしょうか?

その理由は、ねんきん定期便に記載された年金記録によって、将来もらえる老齢年金の金額が決まるからです。老齢年金は年金の加入期間や納めた保険料に応じて年金額が決まります。その年金記録が間違っていると、もらえる額が本来の年金額よりも少なくなってしまいます。

老齢年金は、老後の生活を支える大事な収入です。ねんきん定期便を受け取ったら、記載された年金記録に漏れや誤りがないか確認することが重要です。

ねんきん定期便を確認する手順

ねんきん定期便に記載された年金記録を確認する際、どのようにチェックしたらよいのか、その手順をご紹介します。

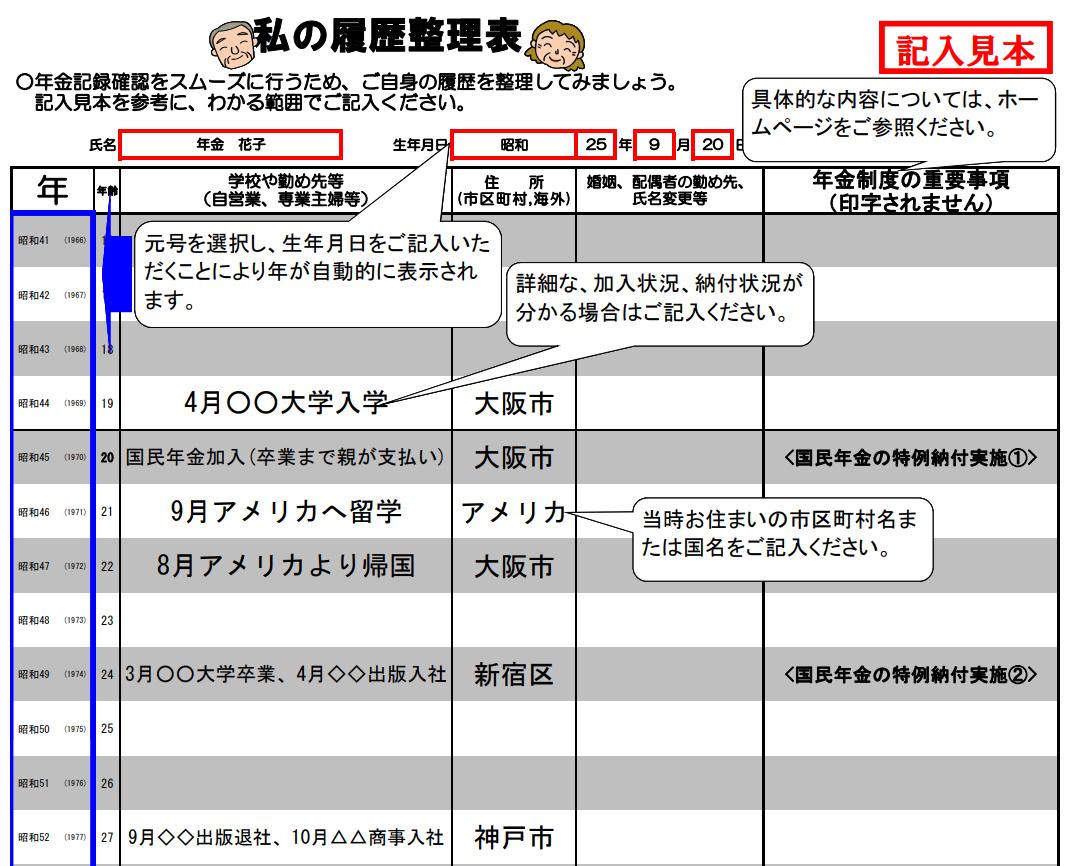

●年金記録の確認手順(1)自分の履歴を整理する

就職や退職、転職、あるいは結婚して姓が変わったときなど、自分に関する履歴を整理しましょう。その際、日本年金機構が提供している「私の履歴整理表」を活用するとよいでしょう。

<私の履歴整理表>

日本年金機構のウェブサイトより

私の履歴整理表は、ねんきんネットに登録することで利用できる、自分の履歴を整理するためのシートです。入学や就職、退職などのタイミング、住んでいた市区町村、結婚による氏名の変更、事業を始めた時など、自分の履歴を整理できます。私の履歴整理表は、日本年金機構のウェブサイトからエクセルファイルでダウンロードできます。年金事務所にも備え付けてあります。

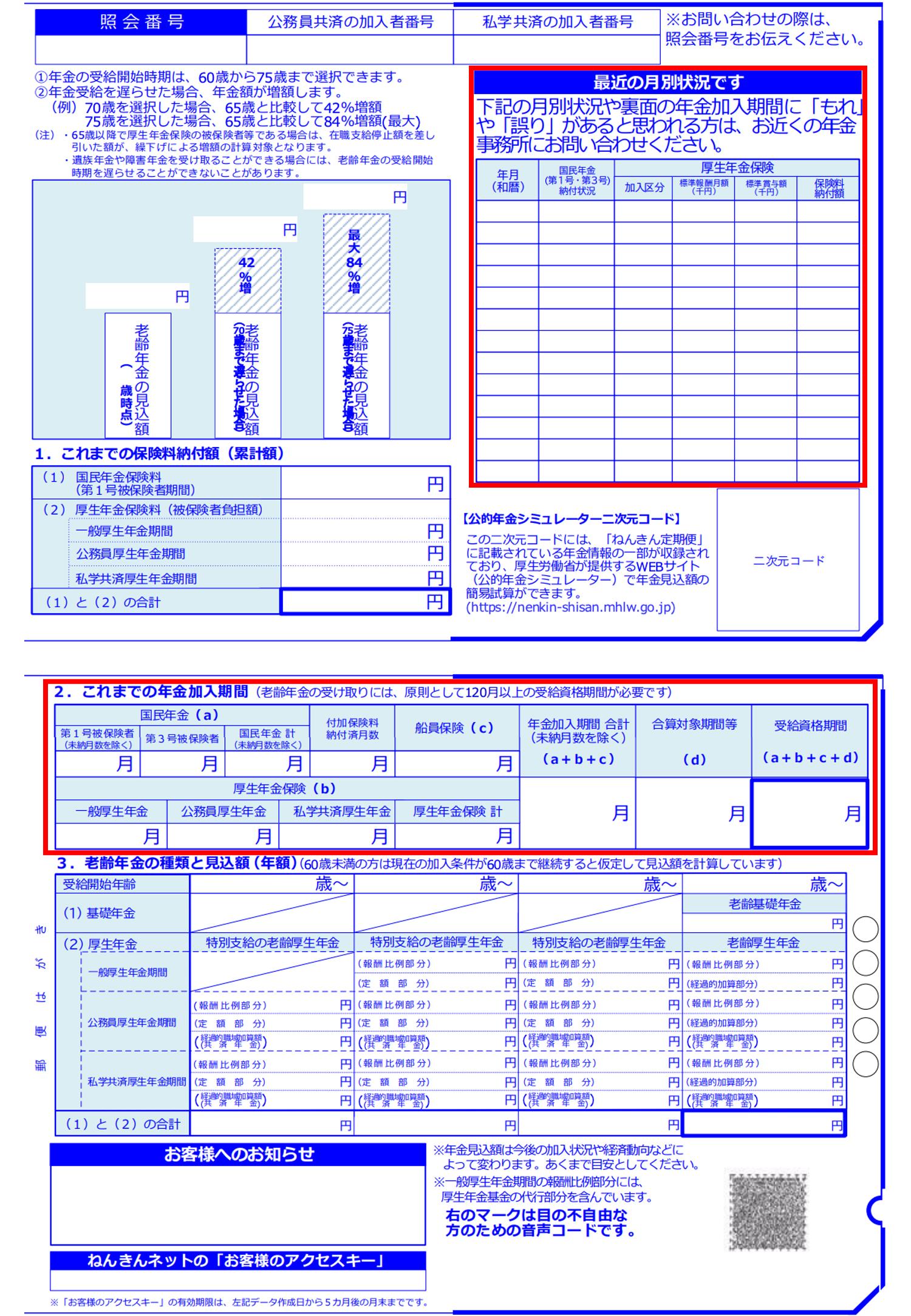

●年金記録の確認手順(2)「ねんきん定期便」もしくは「ねんきんネット」で自分の履歴と照合する

自分の履歴を作成したら「ねんきん定期便」と照らし合わせてみましょう。特に35歳、45歳、59歳では、これまでの全履歴が記載されたねんきん定期便が封書で届きます。年金加入履歴や年金加入期間、厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況、国民年金保険料の納付状況は注意深くチェックしてみてください。ハガキで届くねんきん定期便では、最近の月別状況やこれまでの年金加入期間に間違いがないかチェックしましょう。

<ねんきん定期便の例(50歳以上・ハガキ)>

日本年金機構のウェブサイトより

また「ねんきんネット」に登録すれば、誕生月でなくても自分の年金記録を確認できるので利用するとよいでしょう。

●年金記録の確認手順(3)記載漏れや誤りがあれば「年金加入記録回答票」を提出

作成した自分の履歴と照合して、記載漏れや誤りがあったときは「年金加入記録回答票」に記入して、最寄りの年金事務所へ提出しましょう。年金加入記録回答票も日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。

年金記録の漏れが起こりやすいケース

本来なら、年金記録は正しく登録されるべきものです。しかし、中には本人の年金記録に統合されず、持ち主不明になるケースがあるようです。

では、どのような場合に年金記録の漏れや誤りが発生するのでしょうか?ここでは、よく見られるケースをご紹介します。

●年金手帳を複数持っている

現在の基礎年金番号は平成9年1月から導入されました。それ以前は年金制度ごとに記号・番号が付番されていたため、場合によっては年金手帳を複数持っている人もいるようです。その場合、現行の基礎年金番号に統合されず、年金記録に漏れが発生している場合があります。

●結婚等で姓が変わっている

マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナンバーを年金記録と連携させていない場合、役所で氏名変更の届け出をしないと、年金記録が統合されず漏れが生じる可能性があります。

●氏名の読み方が何通りもある

年金に加入する際、漢字は正しく登録されても、誤った読み仮名で登録されている場合、年金記録が統合されず漏れが生じてしまいます。

年金を正しく受け取るために確認しよう

年金記録は老齢年金の金額を決める重要なものです。大事な年金記録が間違っていたり、漏れが生じていたりすると、本来もらえる年金がもらえなくなってしまいます。

そこで重要となってくるのが年金記録の確認です。毎年送られてくるねんきん定期便や、35歳、45歳、59歳のときに届く封書のねんきん定期便は必ず開封して、年金の加入履歴や加入期間などに漏れや誤りがないか確認しましょう。年金に関わる大事な確認作業ですから、必ずねんきん定期便をチェックしてくださいね。

【関連記事もチェック】

・60歳以降の厚生年金保険料は払い損?国民年金保険料を含むはずが基礎年金は増えない現実

・年金がプラス83万円上乗せ「長期加入者の特例」、対象となる人は意外と少ない

・年収の壁「103万円」「106万円」「130万円」、結局どうなった?

・厚生年金「夫16万円・妻10万円」、夫が亡くなったら妻の年金はいくらになるのか

・年金生活者に1月届く「公的年金等の源泉徴収票」絶対確認すべき3つのポイント

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう